Mohammed ALANI, Priscilla BECCARI, Jean-Paul BROHEZ, Véronique CAYE, Thomas A Clark, Michel COUTURIER, Peter DOWNSBROUGH, Daniel DUTRIEUX, Francis ÉDELINE, Benoit FÉLIX, Ian HAMILTON FINLAY, Heinz GAPPMAYR, Pierre GARNIER, Alain JANSSENS, Bernadette KLUYSKENS, Robert LAX, Barbara & Michael LEISGEN, Daniel LOCUS, Sabrina MONTIEL-SOTO, Hélène PETITE, Gaspard STRUELENS, Bernard VILLERS, Lawrence WEINER

Exposition du 25 septembre au 23 octobre 2022

La galerie est ouverte du jeudi au samedi de 15 à 18h.

Les dimanches 25 septembre et 23 octobre 2022 de 15 à 18h.

Avec le soutien de la Province de Liège

L’horizon est un mot.

Un mot intemporel qui se rapporte à l’espace, qui s’y prolonge comme la ligne noire de l’artiste Heinz Gappmayr, intervention murale et spatiale qu’il réalise dans un premier temps en 1980 et reproduit encore et toujours au niveau des yeux à environ 1,65 m du sol, à la Galerie Dorothea van der Koelen à Mainz en septembre 1989. Gaby Gappmayr, la fille de l’artiste, en fait la description suivante : « On voit une ligne noire horizontale à travers l’espace d’exposition, une ligne qui semble diviser l’espace en deux surfaces, il y a un haut et un bas. Mais cette ligne se transforme grâce au titre de l’œuvre, Horizon. Du coup, cette même ligne devient ligne imaginaire circulaire où le ciel et la terre semblent se confondre. La ligne est toujours la même, ce sont uniquement les signes linguistiques qui la transforment. »

Il y a un avant et un après.

Reconduire cette ligne noire de Heinz Gappmayr dans le hall d’entrée de la galerie de Wégimont en septembre 2022 — à l’endroit même où le public se retrouve et la parole se libère — est une respiration, un bonheur de sobriété et une bouffée d’oxygène après des mois de confinement et de port du masque. Une ligne qui arrive à bon port en un vibrant hommage à l’artiste disparu en 2010 et qui a pour vocation de se prolonger dans la mémoire des visiteurs comme une réminiscence de la phrase de Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » Une ligne qui s’inscrit dans le cadre de l’espace d’exposition, mais qui s’en libère en se prolongeant à l’infini, à travers les images du vernissage et le passage furtif des visiteurs.

Une ligne qui se retrouve autour des années 1973-74 dans le poème Horizon conçu par Pierre Garnier, auteur avec son épouse Ilse Garnier du concept de « poésie spatiale ». Francis Édeline nous en décrit le principe dans son ouvrage La Poésie concrète, soixante ans après (La Maison du Livre, 2016) :

« Le spatialisme utilise systématiquement l’espace pour fournir un domaine de liberté aux mots, car pour Garnier le mot dans une phrase est captif. » La première lettre O du mot horizon se libère de la ligne d’horizon à laquelle elle était associée. La deuxième lettre O restant associée à la dernière syllabe du mot (zon signifie soleil en néerlandais). S’agit-il, ce faisant, d’évoquer la trajectoire de la lune ou du soleil ? D’après Martial Lengellé, il s’agirait du soleil : « L’horizon est ici la ligne fuyante et lointaine entre ciel et terre, mais il est aussi ce soleil qui lui est supérieur dans l’espace » (Connaissez-vous le Spatialisme ? Éditions André Silvaire, 1978). D’autres questions se posent néanmoins : la lettre O en suspension dans l’espace décrit-elle une ellipse ? Ou, étant donné que la ligne du poème est interrompue, ne l’observerait-on pas dans l’axe horizontal de la courbure d’un cercle, de sorte qu’elle nous paraît droite ?

Borderline, la vidéo de Benoît Félix datant de 2010, le met en scène évoluant devant un mur blanc en y traçant une ligne noire parfaitement horizontale à environ cinquante centimètres du sol. Arrivé aux trois-quarts, il observe furtivement le spectateur et se met à enjamber cette ligne tout en restant dans le cadre. Parvenant sans encombre à quitter le premier plan pour se placer derrière celle-ci, soit dans un espace improbable situé dans l’interstice entre la portion de ligne tracée et le mur. Dans un même mouvement, il s’abaisse aussitôt en dessous de celle-ci en glissant les jambes vers l’avant afin d’en poursuivre le dessin, mais cette fois en se maintenant en dessous de la ligne. En rampant de plus en plus vers l’avant, son geste est interrompu au moment même où il lâche le marqueur. Le sujet de cette vidéo s’inscrit dans le questionnement de Benoit Félix sur la matérialité du dessin et sa propension à l’inscrire dans la troisième dimension. Dans de multiples tentatives, l’artiste tente d’extraire le dessin de la surface sur laquelle il est tracé afin de pouvoir le saisir comme un objet. C’est le cas pour Tenir la distance datant de 2021.

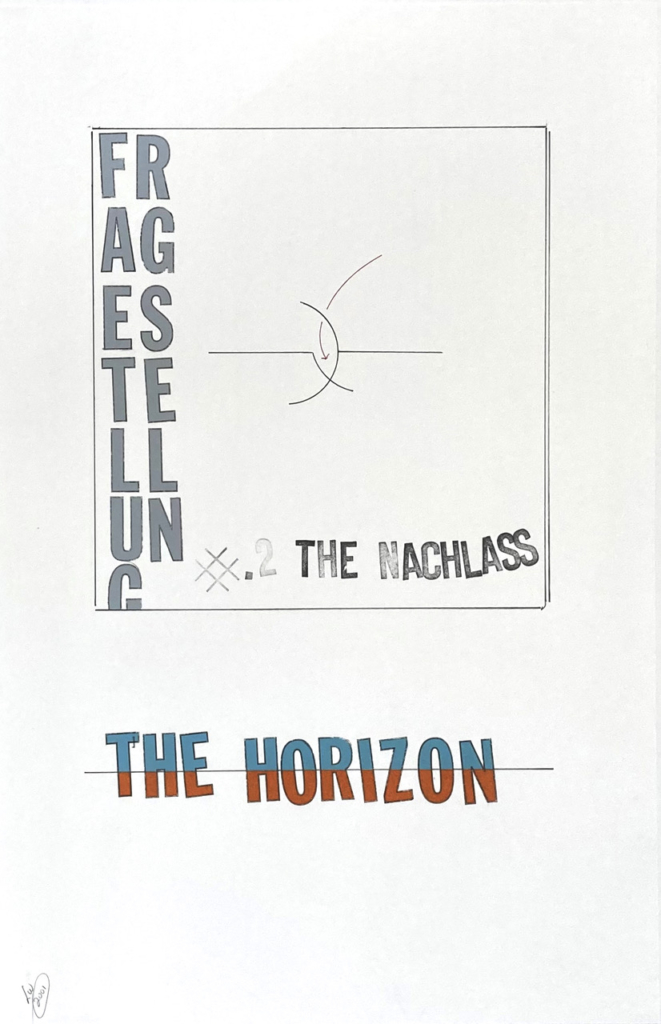

Lawrence Weiner (1942-2021) nous livre avec le diptyque The Horizon, Fragestellung Nr 1 & Nr 2, datant de 2001, quelques questions en suspens sur l’horizon en se référant au philosophe Ludwig Wittgenstein. Le mot horizon, dont les lettres sont ici en équilibre instable, apparaît dans les deux langues, en anglais et en allemand, associé à deux couleurs, le bleu du ciel et l’ocre de la terre, qui s’inversent de part et d’autre de la ligne horizontale qui segmente le mot. L’artiste, figure centrale de l’art conceptuel, réalisa à Liège en 2009, un texte en vinyle sur une verrière du Grand Curtius visible depuis les jardins de la Cour du Palais sur une longueur de 13,50 m. On peut y lire STRAIGHT IS THE GATE BUT WATER FINDS ITS OWN LEVEL, signifiant : La porte est étroite, mais l’eau trouve son propre niveau. Dans le même temps, on a pu observer durant près d’un mois sur les ponts de Liège en 2009 une cinquantaine de drapeaux de l’artiste avec le texte WATER FINDS ITS OWN LEVEL : L’eau trouve son propre niveau. La ligne ondulée qui accompagne le texte peut rappeler La Grande Vague de Kanagawa (1831) de Katsushika Hokusai qui figurait un tsunami. La nature est imprévisible et l’eau retrouve toujours son propre niveau. Les inondations de juillet 2021 en Wallonie nous en ont rappelé l’adage, mais le réchauffement climatique nous réserve d’autres conséquences inéluctables.

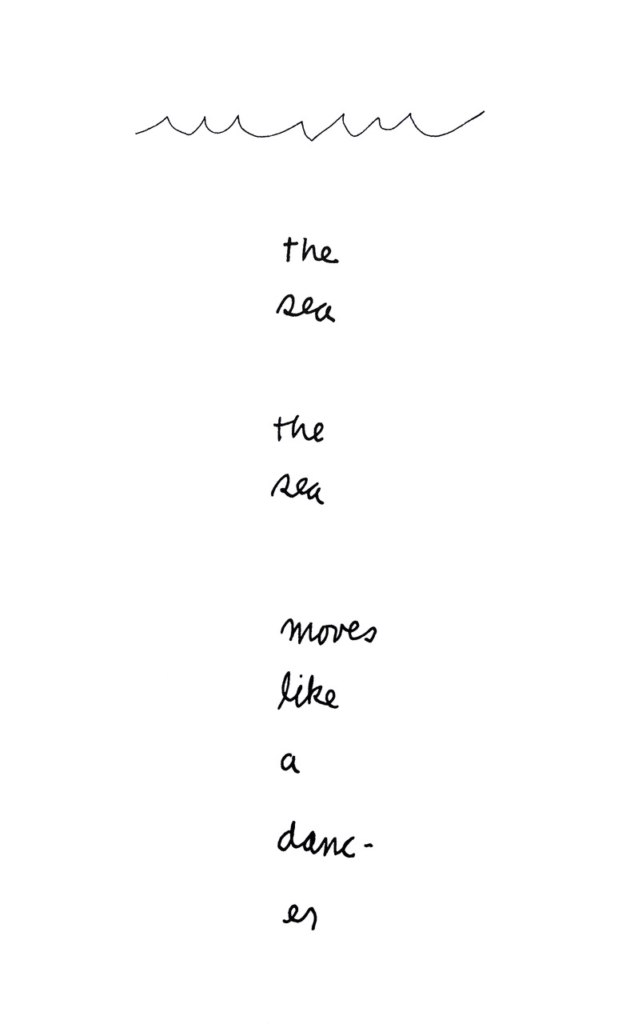

Indépendamment de la montée des eaux, le poète américain Robert Lax a une vision plus apaisée de l’océan. Dans Sea Poem, publié par Ian Hamilton Finlay (Wild Hawthorn Press, Edinburgh, 1966), il associe le dessin de quelques lignes ondulées avec une répétition de mots simples : The sea, a dancer, the sea, moves like a dancer, the sea… se répètent inlassablement tout au long du poème visuel où les vagues de la mer se meuvent comme les pas d’un danseur. Finlay édita dans le n° 17 de la revue Poor Old Tired Horse un poème tout aussi elliptique de Lax où il associe l’immobilité de la pierre aux mouvements de la mer. Ami d’Ad Reinhardt, Robert Lax s’est installé à la fin de sa vie à Patmos en Grèce où il a pu contempler les flots de la mer dans le bleu du ciel et méditer sur la limite au-delà de laquelle la perception de l’œuvre se dissout. Sea Poem est un ovni republié cinquante ans plus tard en 2016 par des passionnés du genre. (Robert Lax Literary Trust — WAX366.com).

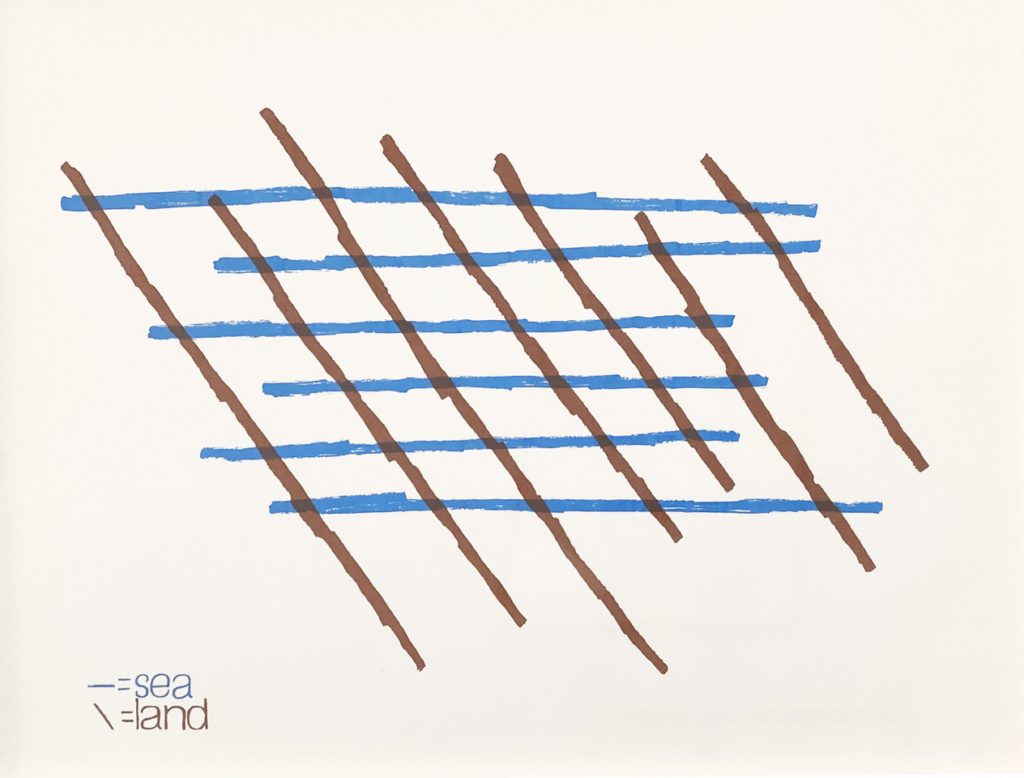

Ian Hamilton Finlay avait une vision de la mer depuis les hauteurs des plateaux écossais. Sa perception est dès lors très différente de celle que peuvent avoir les habitants des pays plats. La ligne horizontale est multipliée par autant de plans horizontaux provoqués par la succession des vagues se rapprochant du rivage. Ce qui permet de mieux comprendre Sea/Land, une sérigraphie datant de 1998 présentant des lignes horizontales de couleur bleue et des lignes obliques de couleur ocre. Le poème visuel présente une clef de lecture en bas à gauche de l’image. Avec Two Horizons, une boîte contenant 2 bobines de fil, l’une de couleur grise et l’autre bleue, l’artiste nous permet d’expérimenter chez soi deux manières de distinguer la ligne d’horizon, par temps couvert ou lorsque le ciel est complètement dégagé.

Sa proposition n’est pas éloignée de celle du poète et éditeur Thomas A Clark qui nous propose to unfold on a clear day (« à déplier par temps clair ») révélant une ligne parcourant l’ensemble des pages du livre. De dimension variable, le livre accordéon (également appelé leporello) peut se consulter de page en page ou se déployer sur toute sa longueur. La simplicité et la sobriété de ce trait de crayon horizontal sont éminemment poétiques. Toute l’œuvre de Thomas A Clark est ancrée dans la poésie et le paysage, « La géologie qui façonne l’horizon — façonne aussi la phrase » (Un Jardin sur les Monts, traduit par Francis Édeline et illustré par Laurie Clark, Édition Atelier de l’Agneau, Liège, 1981). Selon Francis Édeline, « Il s’agirait plutôt de considérer les mots comme les éléments d’un paysage mental, et de mettre celui-ci en correspondance méticuleuse avec les spectacles naturels ».

Le point de vue adopté par Jean-Paul Brohez pour sa photo prise l’année de l’éclipse totale de soleil en août 1999 sur la côte bretonne est celui des strates géologiques du rocher qui surplombe la mer. L’horizon se retrouve relégué dans le coin de l’image permettant à la géologie de s’exprimer sur toute la largeur du cliché. En privilégiant l’horizontalité des strates, Jean-Paul Brohez opère un effet de bascule du paysage et de l’horizon. Il nous ramène en des temps géologiques révolus, bousculés par la tectonique des plaques qui façonne les paysages jusqu’au temps présent. Car il fut une époque où ces strates étaient à l’horizontale. Il nous rappelle que la perception de l’horizon nous maintient dans une vision temporelle alors qu’il souhaite donner à ses clichés un statut d’intemporalité. Il envisage une série d’images rassemblée sous le titre Paysage sans horizon, car il a constaté que « lorsque l’horizon n’est pas présent sur la photo d’un lieu, on est davantage concentré sur la terre, de sorte que l’image se distancie de la notion de paysage traditionnel pour revenir sur le temps du lieu ».

Gaspard Struelens opère lui aussi un basculement des lieux par l’image en nous signalant la géologie des lieux. Son mode opératoire nous est rendu en deux temps et deux lieux distants de près de 2640 kilomètres. Les montagnes aux environs de Le Queyras à la frontière italienne et le volcan Eyjafjallajökull en Islande. L’artiste se positionne dans une posture impassible, dos à l’objectif sur les pentes de la montagne et du volcan, respectant les lois de la pesanteur. Le redressement à l’horizontale des pentes nous rappelle cette force irrésistible de la gravité terrestre par le caractère oblique de la présence humaine dont l’axe vertical est perturbé. Le ciel et ses nuages, les reliefs du paysage environnant nous apparaissent dans leur plénitude comme un tout interdépendant lié à une géologie et une écologie complexe. L’horizon devient celui du cosmos et de notre rapport au monde.

L’œuvre présentée par Sabrina Montiel-Soto est la résultante d’un collage de deux images. L’image représente l’effigie d’une sainte ramenée par les conquérants espagnols en Amérique Centrale et du Sud au cours des XVIIIe et XIXe siècles, et la ligne bleue qui traverse ses yeux est l’image du fleuve Orénoque en Amazonie, dans le nord du Venezuela. Deux troncs d’arbres qui en émergent apparaissent dans l’axe de ses yeux mi-clos. Ils sont le signe de l’entreprise de déforestation anarchique qui décime les forêts amazoniennes et cette effigie semble résignée au désastre en cours. Le travail de l’artiste « sonde l’existence humaine dans toute sa complexité et son absurdité » (Sandra Caltagirone, in l’Art Même n° 67, 2015). Attentive à l’histoire des objets, elle les interprète ou en détourne le sens pour leur donner de nouvelles perspectives au-delà des illusions.

Michel Couturier nous présente Ostende, un triptyque de 3,14 m. de long composé de trois tirages argentiques au format vertical datant de 1982 et présenté à l’époque à la Galerie l’A à Liège. Trois visions dantesques d’une mer déchaînée semblant prises à la va-vite depuis la digue. La ligne d’horizon est découpée verticalement en trois plans séquences désarticulés. Des rambardes nous protègent de la fuite. Pourtant, à cette époque, la menace semblait lointaine, même si, en mer du Nord, on connaît l’histoire. Notamment le raz-de-marée meurtrier survenu en janvier 1953. Le désastre est à l’origine du plan Delta, en Hollande, qui ambitionne la domestication des eaux par un système de digues, de canaux et d’écluses. Cet univers marin, Michel Couturier aime le côtoyer. Les ports en particulier. Dans son livre Trough the Looking Glass, il dévoile ces lieux de frontière entre mer et terre où l’horizon est un rêve qui se transforme en cauchemar pour de nombreux êtres humains qui se trouvent pris au piège en raison d’un dispositif de gestion de la menace réduisant la circulation des personnes et des biens.

Évitant toute surenchère visuelle, une autre menace nous est signalée par Daniel Locus dans son œuvre intitulée Au-delà de l’horizon, qui nous présente une vision singulièrement calme et apaisante de l’océan. On s’aperçoit assez vite que la ligne blanche surplombant l’horizon est composée d’une suite de mots formant une phrase composée de lettres blanches qui, à la lecture, se révélera d’une clarté alarmante sur notre rapport à l’environnement : « Le niveau de référence zéro étant celui du niveau de la mer à Ostende le 18 mai 2006 à 17 heures, heure de la marée haute, la simulation de la ligne d’horizon telle que projetée en l’an 2106 en fonction des données actuelles du rythme de montée de la surface des océans liée à la fonte de la calotte glacière due au réchauffement climatique planétaire engendré par les activités humaines reste aléatoire, mais il est déjà conseillé de ne plus dégivrer les frigidaires et de cesser toute activité sexuelle surpopulatoire. » Le niveau de cette phrase est à la hauteur d’un réel enjeu pour l’avenir d’une grande partie de la population mondiale qui risque bien d’être submergée par la montée des océans.

Pour Véronique Caye, « filmer l’horizon c’est filmer l’ouvert, le possible ». Les premières images ont été filmées durant le premier confinement de mars à mai 2020, puis durant l’été et ensuite en automne 2020 à Belle-Île-en-Mer. Un rituel quotidien que l’artiste répétera rigoureusement au même endroit, à 14 h 30 avec le même cadrage, filmant plein ouest l’océan Atlantique en plans fixes. En résultent des images avec des variations de couleurs, de lumière, de sons révélant les humeurs de la mer, du ciel, de la ligne d’horizon. De la régularité d’une intention et d’un protocole fixe survient la conscience d’une nature en perpétuel mouvement : « On voudrait vivre sans cesse dans un monde constant, mais la nature est inconstante. » Présentées à Genève en 2021, les images sont restituées sur plusieurs moniteurs montrant le déroulement des horizons jour après jour. Le livre Horizon de Véronique Caye (Hématomes Éditions, Liège, 2021) en présente les images fixes accompagnées de (très beaux) textes de Paul Ardenne et Barbara Polla.

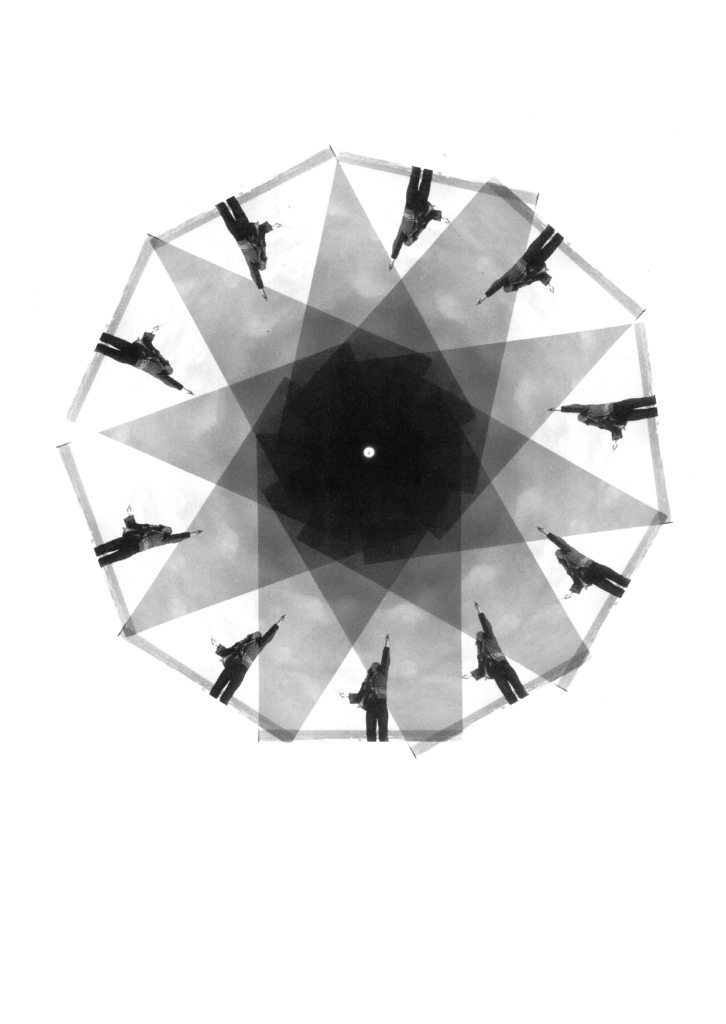

Bernadette Kluyskens a-t-elle l’horizon en ligne de mire ou le ciel étoilé lorsqu’elle se fait photographier à la fin des années 70 à la côte belge et ensuite en Islande, au solstice de l’été 2014 dans la plaine du volcan Eyjafjallajökull en s’exerçant au diabolo, ce jeu inventé en Chine il y a près de 4000 ans ? Les images qu’elle nous propose ont vraisemblablement été prises en plein jour, mais le traitement des images lui confère un sentiment nocturne accentué par les lignes figurant la trajectoire du diabolo dans l’espace. La pratique du jeu nécessite de la précision : « Il faut pratiquer debout en étant détendu.e, mais aussi concentré.e et en faisant rouler le diabolo de plus en plus vite sur la corde pour le lancer dans l’espace. Le diabolo s’envole au moment où la corde est tendue comme l’horizon. Sa trajectoire elliptique semble droite tant il se dresse pour défier la pesanteur avant de chuter. » Bernadette Kluyskens est passionnée par l’astronomie et le mouvement des astres. Dans l’une de ses compositions mêlant plusieurs images qui se superposent en s’assombrissant, la blancheur du diabolo en devient le point central et l’artiste, défiant la pesanteur, entraîne par son geste les sections d’horizons dans une courbe esquissant la géométrie d’un décagone.

Barbara et Michael Leisgen ont habité sous les cieux de Raeren à l’est de la Belgique dans les années 70 et la tentative de « sauter par-dessus l’horizon » date de cette époque. Une sélection d’images résultant d’une centaine de tentatives formant un ensemble cohérent ont été sélectionnées et présentées sous la forme d’une double projection de diapositives sur deux carrousels Kodak au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1975. Une pochette reprenant une quinzaine de sauts avait été publiée à l’époque par Guy Jungblut aux Éditions Yellow Now accompagnée de la phrase « Méfie-toi de ton impuissance ». Après la mort de Barbara, une sélection de 25 tentatives sera publiée en son hommage, sous coffret en édition limitée par Michael Leisgen et Guido Maus (Edition Maus Contemporary).

Évoquant le tableau Morgenlicht (Caspar David Friedrich, 1818), le rapport à l’horizon est omniprésent dans l’œuvre de Barbara et Michael Leisgen dès les années 1970 et notamment dans la série Paysage mimétique et Mimesis. La silhouette de Barbara est mise en scène dans des paysages variés en tendant les bras de façon à épouser les contours de l’horizon, des nuages ou plus tard à inclure le soleil dans l’arc de cercle dessiné par ses bras. Au départ d’un projet commun, il s’agit toujours de clichés issus d’une relation minutieuse en distance et hauteur entre les postures de Barbara et le cadrage manuel de Michaël Leisgen. Une danse intime qui se développera plus tard avec le soleil et la série Helios-graphein dont est issue l’œuvre Meer datant de 1994.

De Peter Downsbrough, on connaît généralement sa pratique de l’inscription de mots associée à des lignes dans l’espace, ses livres ou ses nombreuses versions des Two Pipes verticales. Sur la façade de la Galerie LRS52 à Liège, il a inscrit les mots ET/AU/DELA. Une ligne horizontale en acier noir précède et soutient l’article AU tronqué au niveau du U sur la façade du n° 52 et se prolonge au-delà de la finition de cette même lettre coupée verticalement sur la façade du n° 50, devenant ainsi le trait d’union entre les deux bâtiments mitoyens. C’est aussi une barre horizontale qui agit comme un niveau d’eau, révélant les différents niveaux d’étages des maisons de la rue qui ont l’originalité d’être de hauteur disparates. Peter Downsbrough est également photographe et propose six images horizontales. Cinq parmi elles sont des prises de vue maritimes et la sixième une perspective de voies ferrées. Un sentiment de quiétude s’en dégage par l’absence totale d’humains. L’une d’entre elles présente deux sièges vides dirigés vers l’horizon qui se trouve piégé par le garde-corps. Six images pour six atmosphères sonores avec l’espace comme horizon.

Pour Francis Édeline, la ligne est absente de la nature et possède deux caractéristiques duales qui se révèlent essentielles : une « ligne qui sépare » et une « ligne qui unit » (Francis Édeline, La Sémiotique de la ligne). La ligne qui unit implique une temporalité, alors que l’autre l’exclut (Stefania Caliandroc Entretien avec Francis Édeline, Actes sémiotiques [En ligne], 127, 2022). Lors de ses nombreuses promenades en Angleterre, il a été confronté, surtout dans le sud, à des clôtures en barbelés, maintenant les moutons sur leurs parcelles. Il a constaté que le mouton en détourne l’agressivité en l’utilisant comme peigne. Pour Édeline, grand amateur de poésie visuelle, « les points alignés, astérisques et tirets font du paysage parcouru un texte ». L’image qu’il nous propose est doublée de la présence d’une section de barbelés munie de laine de mouton. Le réel se superpose à l’image qui devient le support d’une portion de texte explicite sur notre rapport à l’espace et à l’exclusion. Une parenthèse dans la suspension du temps par l’image. Il nous en parle ainsi (extrait) : « Cette petite image, qui fait écho à la lisière de la forêt comme à la vastitude du monde, est aussi un épitomé de tout ce qui tente en vain d’unir le droit au courbe, le raide au mou, le réel au rêve, le x au non-x. Elle est devenue un idiogramme. Un idiogramme par superposition problématique. »

La photographie de Priscilla Beccari est paradoxale. Intitulée Que les grands vents me portent, elle représente l’artiste couchée dans un kayak apparemment échoué sur la grève. Produite au début du confinement en 2020 aux abords de l’atelier de l’artiste situé dans les environs de Tournai, l’image s’articule sur l’horizon tout en le dérobant. Les lignes de l’horizon et du kayak se conjuguent pour esquisser un ensemble de courbes convexes et concaves. En l’absence des rames, on peut interpréter la posture de l’artiste comme étant dans l’attente d’une contemplation de la nuit étoilée ou comme une tentative d’évasion aux antipodes. Mais l’intention est ailleurs. L’artiste nous la décrit en ces termes : « L’image est scindée en deux espaces. Au-dessus, le ciel bleu, le sol quant à lui est gris, sec, jonché de cailloux. Au centre, un kayak décrépit aux couleurs rouge et turquoise, un corps y siège. Ce corps porte une veste phosphorescente jaune et a adopté une étrange posture. Entre extase et errance, l’individu gît à sec dans son embarcation. Les eaux auraient-elles disparu de la surface de la Terre ? Le radeau se serait-il perdu dans des espaces trop arides ? Laissant son occupant à l’abandon. »

Les deux images d’Hélène Petite ont été prises au Québec à l’automne 2019. Les images sont placées côte à côte en réservant l’espace d’une bande blanche entre elles afin de permettre une double lecture. On peut les voir ensemble comme ne faisant plus qu’une seule image ou séparément. « Les deux photos n’ont pas été réalisées à partir du même point de vue et il ne s’agit donc pas de composer un ensemble panoramique. Les images dialoguent entre elles, c’est leur conversation qui m’intéresse. Il y a une tension, et la juxtaposition des horizons apparaît comme un jeu qui se laisse découvrir à force d’observation. » Comme souvent dans son œuvre, la source d’émotion de l’artiste se situe dans la symphonie de la nature. Dans l’intériorité de son silence dénué ici de toute trace humaine. La bande blanche verticale séparant les deux photographies agit comme une interruption dans le fil du temps, tout en restituant paradoxalement l’impression d’un bruit sourd et d’un léger mouvement. Il s’agit de « la commémoration simultanée de l’évaporation, de la condensation de l’eau comme de son flux torrentiel, nourricier, lumineux ». L’artiste nous plonge à partir de deux points de vue, deux instantanés relativement proches, dans une méditation contemplative de la nature en mouvement perpétuel.

On sait donc qu’il y a autant d’horizons que de points de vue. Le photographe Alain Janssens nous en propose quelques beaux clichés en noir et blanc qu’il affectionne particulièrement pour sa capacité d’abstraction. Car ce qu’il recherche, c’est surtout la confrontation entre la lumière et l’ombre qui permet de suggérer des choses qu’on ne perçoit pas habituellement en raison de l’accoutumance qu’entraîne la perception des couleurs. En encadrant les images plein-bord avec des cadres noirs, il polarise l’espace de l’image vers l’intérieur. Selon Alain Janssens, la photographie cadre, isole, élimine le contexte, mais ce qui l’intéresse c’est de convoquer le hors cadre, notamment en créant des liens entre les images lors de leur présentation. L’accrochage est alors le moment où de nouvelles perspectives s’élaborent, par la position des photographies entre elles et le vide relatif qui les entourent, et permet ainsi à des horizons différents de se combiner entre eux pour insuffler de nouvelles lectures.

L’installation, ou le dessin sculptural, que Bernard Villers a intitulé Bascule, 1976-2022, présente deux ardoises posées sur un cercle de graphite noir qu’il a tracé à même le mur. Le cercle semble avoir été fait d’un seul geste. Or, il y a eu interruption et changement de traceur. On est passé du graphite noir à la craie blanche au moment précis de changement de support. L’une des ardoises reste fixe et l’autre bascule laissant apparaître l’absence de graphite sur cette portion et révélant ainsi la discontinuité du geste et le protocole de réalisation de l’œuvre. Courbure est une création toute récente de Bernard Villers qui s’inscrit dans la série de ses Reflets et réflexions. Un bois courbé et blanchi est placé à une certaine hauteur de façon à ne pas voir directement la peinture appliquée sur sa surface supérieure et la laisser interagir avec la lumière. « La couleur réfléchie, bien que présente et lumineuse, semble comme irréelle, immatérielle. » Les livres relatifs à la ligne sont fréquents chez Bernard Villers et présentés en vitrine dans le cadre de l’exposition : Pente douce, 1979, Une Pente douce, 2011, Le Bel horizon, 2011.

Mohammed Alani jongle avec les objets comme d’autres jonglent avec les mots. Pratiquant le collage, la sculpture, l’installation, le dessin, son travail est d’une grande spontanéité en utilisant souvent des objets glanés ici et là. Lorsque je lui ai demandé de participer à l’exposition il m’a tout de suite proposé quelques assemblages étonnants de justesse comme cette sorte de toupie, composée de deux entonnoirs en plastique, placée sur un plateau circulaire en marbre blanc ou ce cerceau en bois contenant un rouleau d’une bande de tapis bleu outremer ayant happé une boule jaune. La ligne d’horizon de quelques tableaux de paysage est découpée pour opérer un glissement, cadre inclus. Même si la poésie visuelle est un concept daté et précis et implique surtout l’usage des lettres et des mots, l’ensemble du travail d’Alani y fait irrésistiblement penser, mais en utilisant des objets et des images dans l’espace.

En ce qui concerne mon propre travail, il existe un certain nombre de photographies datant des années 1975-1977, en noir et blanc, découpées et numérotées en bandelettes verticales d’un centimètre de largeur. Toutes ont pour motif la mer du Nord. Les bandelettes sont collées côte à côte en fonction de progressions mathématiques, inversions et autres procédés. La ligne d’horizon ou la ligne de l’écume des vagues me servent de lien, révélant de nouveaux rythmes par les décalages que le hasard du protocole génère. À l’époque j’écoutais la musique minimaliste de Steve Reich et de Philip Glass dont la technique de composition était également basée sur la progression / répétition par addition, etc. Ayant redécouvert ses travaux et appréciant toujours autant cette musique, je me suis remis à l’ouvrage durant le confinement en 2020 et ainsi réalisé d’autres collages en fonction de nouveaux protocoles, mais cette fois en couleurs et avec d’autres rivages.

Daniel Dutrieux

Août 2022

La courbure de l’horizon a été aperçue en 1961 par Youri Gagarine, comme une portion de courbe à travers le hublot de sa capsule à une altitude moyenne de 250 kilomètres de la Terre, mais peu d’information a filtré concernant son ressenti face à la beauté du spectacle de la planète, des variations des couleurs, ni des lumières perçues. Seul son sourire subsiste.